ホオズキの基本情報

種類

多年草 ナス科 ホオズキ属

別名

アカカガチ(赤輝血)

カガチ(輝血)

ヌカヅキ(奴加豆支、酸漿)など

和名

ホオズキ(鬼灯)

学名

Physalis alkekengi

英名

Chinese lantern plant

花期

果期

ホオズキの名前の由来

実の皮を口に含み、膨らませて音を出して遊ぶ様子から「頬つき」に由来します

ホオズキの花言葉と誕生花

花言葉

ごまかし、私を誘って、心の平安 など

花言葉の由来

ごまかし

大きな実を開けると中がスカスカで果実が空っぽなことから生まれた言葉だそうです

私を誘って

赤い色が恥じらって頬を染めている女性を彷彿させることから生まれた言葉だそうです

心の平安

お盆のお墓参りにご先祖様が道に迷わないようにとホオズキをよく飾ることから生まれた言葉だそうです

誕生花

7月7日、7月8日、7月9日

7月27日、8月12日、8月14日

8月27日、11月12日、12月22日

12月29日 など

ホオズキの特徴

・初夏にナスの花に似た淡いクリーム色の小さな花を咲かせ、花後に赤に近いオレンジ色の提灯のような袋(萼(がく))の中に丸く赤い実をつけます

・ホオズキは、花よりも果実の方が好まれ親しまれおり、日本の夏の風物詩として広く知られています

・ホオズキは、観賞用と食用と大きく2種類に分けられ、観賞用は実を包む袋も実もきれいな赤・濃いオレンジ色で、食用は黄色い実が特徴です

・東南アジア原産の植物で、日本には奈良時代から平安初期頃に渡来したといわれています

・実が赤く怪しく光る提灯の印象から、漢名:鬼灯

・江戸時代には、ホオズキの実が手遊びとして愛用されていたそうです

・日本各地でほおずき市は行われており、その中でもとくに有名なのが東京の浅草寺で7月に行われているホオズキの屋台がたくさん出る縁日です

ホオズキの育て方

手入れ方法

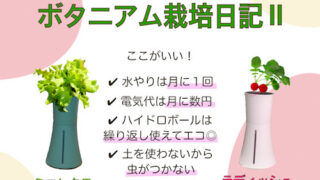

乾燥が苦手なので、鉢植えで育てる場合は、土の表面が乾いたら水をたっぷりと与えましょう

また、ホオズキは生長すると50cm以上にもなるので草丈が伸びてきたら支柱を立てて、茎が倒れないようにしましょう

病害虫

アブラムシ、カメムシ、白絹病 など